- 行政・業界団体

25/02/18

国交省調査、1割強で違反原因行為 結果の活用嫌がる企業も

全国のトラック運送企業に荷主・元請けとの取引で、違反原因行為の有無を尋ねたところ、1割強が「あった」と答えていたことが国土交通省の調べで分かった。おととしの調査より件数は減少したが、食品を中心に問題のある取引が目立った。

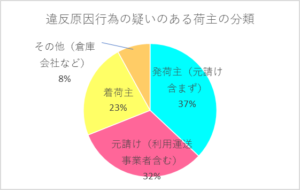

グラフ

一方、回答企業の中にはその後連絡が取れなかったり、国による追加調査を希望しないケースも散見され、同省は通報者を報復措置から守りながら、協力と理解を求める方針だ。

調査は昨年9~10月に実施し、2万4159件の回答があった。このうち、違反原因行為があったと答えたのは全体の13・7%に当たる3308件で、おととしより1133件減少した。

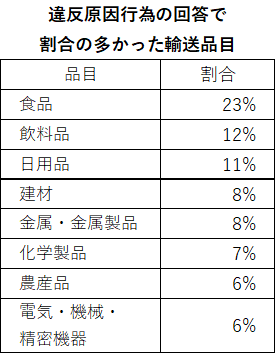

表

違反原因行為が疑われる荷主の分類では、元請け事業者を含まない「発荷主」が37%で最多=グラフ。利用運送事業者を含む「元請け」は32%、着荷主は23%だった。具体的な違反原因行為は、長時間の荷待ちが最も多く全体の34%を占めた。運賃・料金の不当な据え置き、契約にない付帯作業も24%と割合が高かった。

違反原因行為を指摘された荷主・元請けを輸送品目別に分けると、最多だったのが「食品」の23%。「飲料品」(12%)、「日用品」(11%)、「建材」「金属・金属製品」(共に8%)、「化学製品」(7%)と続いた=表。

下請法改正で環境改善期待

一方、調査では課題も明らかになった。違反原因行為があると回答した企業のうち、匿名で連絡が取れないものは24%、トラック・物流Gメンによる追加調査を希望しないものは32%だった。是正指導の活用を望まないものも9%あった。調査に協力した結果、荷主との取引に影響を与えることへの懸念が背景にあるとみられる。

国交省の鶴田浩久物流・自動車局長は2月7日の会見で、今通常国会で提出予定の下請法改正案で、報復措置の禁止の申告先に国交相などを追加し、トラック・物流Gメンに情報提供した企業も保護対象になることから「申告しやすい環境になるだろう」との考えを示した。

その上で「法改正が実現したとしても(報復措置から通報者を守る)実績を積み重ねなければならない」と説明。国交省としても「情報提供者に迷惑がかからないよう細心の注意を払っていく」とし、理解と協力を求めながら適正取引の対策を進めるとした。